Teil 8 der Artikelserie über KZ-Bordelle & das Dritte Reich als „größten Bordellbetreiber Europas“

(Dieser Text ist im April 2025 in der Graswurzelrevolution erschienen.)

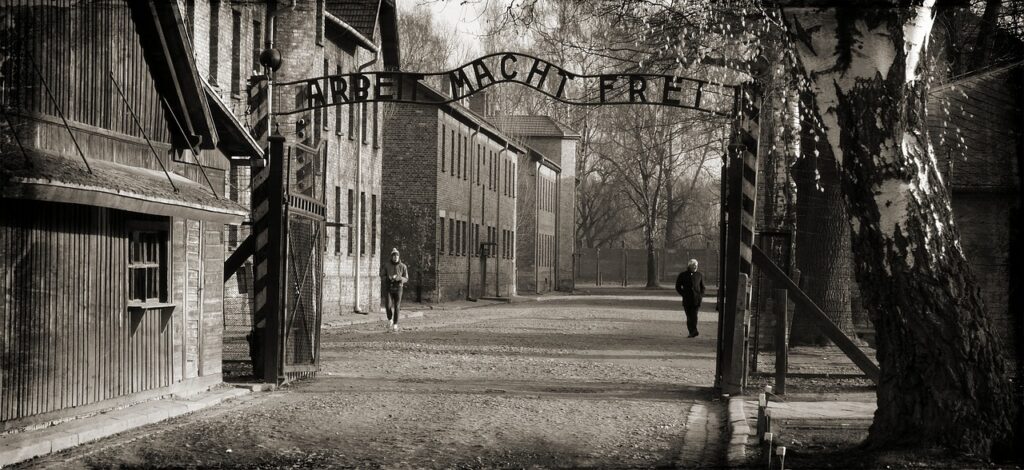

Während des Zweiten Weltkriegs überzog das Dritte Reich Europa mit einem Netz an Bordellen. Für jede erdenkliche Männergruppe wurden sie eingerichtet: für deutsche Soldaten und „fremdländische“ Soldaten in Wehrmacht und SS, für die Polizei, für Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. Bordelle für KZ-Häftlinge gab es in folgenden KZ: Mauthausen und Gusen, Flossenbürg, Buchenwald, Auschwitz, Dachau, Neuengamme, Sachenhausen und Mittelbau-Dora. Sie dienten der Belohnung der männlichen KZ-Häftlinge für besondere Arbeitsleistungen und sollten sie zu mehr Arbeit anregen. Die betroffenen Frauen, sämtlich ebenfalls KZ-Häftlinge, wurden für diese Bordelle selektiert oder hofften damit, das KZ-System zu überleben. Wie es den betroffenen Frauen nach Kriegsende 1945 erging, davon handelt dieser Text.

Zunächst ist festzustellen, dass die allermeisten der betroffenen Frauen nach 1945 nicht über das, was sie in den KZ-Bordellen erlebt hatten, oder überhaupt über die Tatsache, dass sie in einem KZ-Bordell gewesen waren, sprachen. Dafür gab es mehrere Gründe. Sie versuchten zum einen so, eine weitere gesellschaftliche Ausgrenzung und Beschämung zu vermeiden, die ja immer die prostituierte Frau traf (und trifft), aber nie den Freier. Zum anderen schämten sie sich auch, wie alle Überlebenden sexueller Gewalt, für das, was ihnen angetan worden war. Auch die erlittene Traumatisierung trug ihren Teil zu dem Schweigen der Frauen bei. Bei osteuropäischen Frauen kam noch hinzu, dass sie in ihren Heimatländern befürchten mussten, der Kollaboration mit dem NS-Regime bezichtigt zu werden, wenn sie über ihre Zwangsprostitution im KZ sprachen.

Wiedergutmachungs- und Entschädigungsanträge gingen dementsprechend in beiden neuen deutschen Staaten von diesen Frauen nicht ein. Es ist nur eine einzige Frau bekannt, die einen solchen Antrag gestellt hat, weil sie in einem KZ-Bordell sexuell ausgebeutet worden war. Der Antrag wurde abgelehnt.

In der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft wurde das Thema verdrängt. Dort, wo die Alliierten die als „Sonderbauten“ bezeichneten KZ-Bordelle in den Lagern nicht eh schon abgerissen hatten, wurde dies nachgeholt. Ab spätestens 1950 wurde über das Thema nicht mehr gesprochen, erst im Zuge der 68er-Bewegung kam ein erneutes Interesse für das NS-Regime auf. Aber auch an dieser Stelle wurden die Lagerbordelle nicht erwähnt, sie störten das Bild des „simplen“ KZ, in dem die Täter die SS-Männer und die Opfer die Inhaftierten waren. Dass es auch unter den männlichen Inhaftierten Täter gegeben hatte – Männer, die als Kapos andere Häftlinge quälten, Männer, die kleine Jungs („Pimpel“) genannt sexuell missbrauchten, Männer, die als Freier in den Häftlingsbordellen ihre weiblichen Mitgefangenen missbrauchten – wurde nicht besprochen.

Auch in der DDR wurde über dieses Thema geschwiegen. Einer der Gründungsmythen der DDR beruhte auf der „Selbstbefreiung“ der zumeist kommunistischen und sozialistischen männlichen Häftlinge des KZ Buchenwalds. Dass es dort ein Bordell für eben jene „Helden“ gegeben hatte, wurde tunlichst verschwiegen.

Hinzu kam, dass viele der betroffenen Frauen im KZ einen schwarzen Winkel getragen hatten, das bedeutet, sie waren inhaftiert worden, weil man sie als „asozial“ sah. Diese Kategorisierung als „asozial“ existierte in beiden deutschen Staaten gesellschaftlich weiter und stellte sogar immer noch einen Straftatbestand dar. Außerdem waren sämtliche Personen, die wegen „Asozialität“ in die KZ verschafft worden waren, von Wiedergutmachungs-, Schadensersatz- und Entschädigungsansprüchen ausgeschlossen. In der BRD waren generell nur Personen, die wegen „politischer, religiöser oder rassischer Verfolgung“ gelitten hatten, anspruchsberechtigt. Personen, die wegen sexueller oder sozialer „Andersartigkeit“ inhaftiert worden waren, blieben stigmatisiert und unentschädigt und galten nicht als Opfer. Beide deutsche Staaten schlossen sich damit der Perspektive des NS-Regimes auf diese Menschen an und übernahmen die entmenschlichende Perspektive auf die betroffenen Menschen. Selbst die nach dem Krieg gegründeten Häftlingsverbände distanzierten sich lange scharf von den Exhäftlingen, die grüne oder schwarze Winkel getragen hatten, die also wegen „krimineller“ oder „asozialer“ Haftgründe in den KZ gewesen waren. Sie befanden, diese Häftlingsgruppen schadeten ihrem Ansehen, da diese ihrer Meinung nach ja zurecht inhaftiert gewesen waren. Auch in den KZ wurde bei Führungen nicht über die Bordelle gesprochen. Man wollte vermeiden, dass Besucherinnen und Besucher das Leid der Häftlinge durch sie als gemindert ansahen – also glaubten, dass männliche Häftlinge es doch gutgehabt hätten, immerhin hätten sie sogar ein Bordell gehabt. Dass das Leid der Häftlinge – nämlich der betroffenen weiblichen Häftlinge! – mit dem Zeigen eines KZ-Bordells eher deutlicher gemacht werden könnte, wurde nicht in Betracht gezogen. Männliche Häftlinge konnten ihr Interesse am Verschweigen und am Anerkennen ihres Leids nach 1945 so eher durchsetzen als die betroffenen Frauen, die vierfachdiskriminiert waren: als Frau, als „Prostituierte“, als „Asoziale“ und als KZ-Häftling.

Erst die neue Frauenbewegung und die historische Frauenforschung trugen dazu bei, die von der SS zwangsprostituierten Frauen dem Vergessen zu entreißen. Seit 1995 hat es mehrere Projekte zu ihnen gegeben, und auch Verweise auf die Bordelle finden auf regulären KZ-Führungen jetzt statt.

Allerdings sind die Frauen bis heute nicht wirklich als Opfer des NS-Regimes anerkannt. Zu lange hatte sich der Mythos gehalten, die Frauen hätten sich freiwillig gemeldet, und mittels Prostitution überlebt zu haben, wurde ihnen lange vorgeworfen. Übersehen wurde dabei, dass es keine Rolle spielte, ob sie wirklich versucht hatten, damit zu überleben: denn spätestens im KZ-Bordell war die Entrechtung brutal und total: sie verloren sämtliche Verfügungsgewalt über ihre Körper und über ihre Sexualität, sie durften das Bordell nicht verlassen, keine Freier ablehnen, über sich und die Prostitution nicht bestimmen.

Immer noch fehlen in vielen KZ Hinweistafeln, die auf die abgerissenen Bordellbaracken verweisen würden. Für finanzielle Entschädigungen der Frauen dürfte es eh zu spät sein. Aber für eine offizielle Anerkennung als Opfergruppe des NS-Regimes ist es niemals zu spät. Der beste Zeitpunkt dafür war direkt nach dem Krieg – der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt.

(c) Anne S. Respondek